世界中の読者に20年間の長きにわたって愛されもっとも信頼されるサーフィン専門誌 The Surfer's Journal 誌の日本語版。 米 The Surfer's Journal誌は、サーフィン関連の出版界で長年活躍し、世界中からリスペクトされるス ティーブとデビーのペズマン夫妻によって1991年に出版されました。

『ザ・サーファーズ・ジャーナル日本語版』は、本誌TSJのフランスにつづくあたらしい外国語バージョンです。文化的にもビジネス的にも世界的な影響を持つまでに成長したサーフィン。このすばらしく深淵なスポーツを、“SURF CULTURE"というあたらしい切り口からふかく掘りさげ、20年というながきにわたって世界中のサーフィンを愛する人々に紹介してきたTSJ。その編集コンセプトとスタンスを正統に継承し、本物の“SURF CULTURE"を日本のサーフィン愛好家たちにむけて発信しています。

世界でもよりすぐりのトップ・フォトグラファーたちによってとらえられた、サーフィンのうつくしく迫力に みちた瞬間の数々。新旧さまざまなライターたちによってつづられる、ふかい洞察に満ちた本質的でバラエ ティに富んだストーリー。 その価値ある内容は、魅力的なデザインによってレイアウトされ、最高の技術によるマットストック紙 への印刷で極限のうつくしさを主張しながら、最高の品質で編集されてきました。

そのクオリティはまさに アートの域にまで達していると、世界中で高い評価を受けつづけています。 米 The Surfer's Journal誌は、まさにプレミアム的な価値をもった出版物として、雑誌と書籍の中間に 位置づけられれてきた希有な存在なのです。 そんな米 The Surfer's Journal誌と日本の外国人むけアウトドア専門誌を発行するOutdoor Japan Media社が提携し、本国オリジナル版の完全日本語版化をめざした『ザ・サーファーズ・ ジャーナル 日本語版』は、デザインもレイアウトも印刷もすべてオリジナル版のクオリティを踏襲し、 オリジナル版の内容を日本語でおつたえすることを目的に発行される本格派です。サーファーという生き方 を深く考察し、この日本を拠点にサーファーとしての生き方を追求するみなさんはもちろんのこと、あたらし い生き方をもとめるすべての人々にむけて、人生のあらたなたのしみ方を提案するライフスタイル・マガジンです。

今回のコンテンツは、

<フィーチャーストーリー>

今号のオリジナルコンテンツは、四国の宍喰を拠点に活動している青山弘一だ。京都の佃煮問屋の長男として生まれた青山は、幼少時代、なにひとつ不自由なく佃煮問屋の跡継ぎとして育てられてきた。小学校からはじめた水泳で頭角を現した青山は、中学・高校・そして同志社大学と水泳部に所属し、水泳選手として活躍し、全国でも10指に入る選手として成長した。そして大学1年のときに転機が訪れる。なにげなく見た雑誌の中で紹介した小さな記事、それがサーフィンだった。もともと泳ぎには自信があった青山は、当時としてはまったく新しいサーフィンというマリンスポーツに興味を持ち、サーフィンにのめり込んでいく。そして、サーフィンの目標をビッグウェーブでのライディングに絞り、2010年、青山が58歳のときにワイメアでエディ・サイズの波に乗り、撮影した近藤公朗いわく「リップがせり上がってくるゴージャスな波」でのライディング写真を残したが、その翌年、病魔が襲う。胃の全摘出手術を受けた青山は、リハビリをかねてSUPをスタートさせ、サーフィンの新たな魅力を知ることとなる。

One Life to Live

「青い壁、つづく道」

波(サーフィン)、流(人生)、月(潮時)を胸に歩みつづける青山弘一の半生。

文:李リョウ

青山弘一は昭和27年に京都市内で生まれた。彼の家は京都で佃煮の問屋を商っていて、大阪の中央市場で商売を広げるために弘一が生まれると千里ニュータウンの近くに移った。当時は大阪万博が開催される数年前で、関西は好景気に沸いていた。戦後に弘一の父親が立ち上げたその佃煮問屋は羽振りがよく、弘一はいわゆる「ぼん」としてなんの不自由もなく成長する。やがて小学校で水泳をはじめた弘一は中学・高校と水泳部で活躍。同志社大学に進学すると、そこでも水泳部に入部して日本記録を期待されるほどのスイマーとなった。そんなときに弘一は『オーシャンライフ』というヨットの専門誌にサーフィンの記事が載っているのを発見する。それは日本のサーフィンのことが書かれた小さな記事で、川井幹雄や井坂啓美の名をそこで知った。

「全日本選手権ももう開催されてました。サーフィンのことは『ハワイアン・アイ』というアメリカのTV番組で知ってました。でも外国でやっているスポーツだと思ってましたね」。スイマーだった青山は、趣味としてなにか面白いマリンスポーツをしたいと思っていたことから、このサーフィンに興味を覚えた。調べてみると堺にウイングクラフトというサーフショップがあることを知り、さっそくそこでサーフボードを購入する。

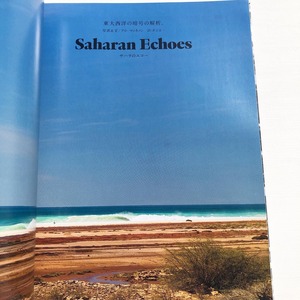

つづいてのストーリーは、イギリスのサーフ・フォトグラファー、アル・マッキノンによるアフリカ滞在記だ。ここ最近、西アフリカのサーフシーンが盛り上がってきているが、どういうわけか、偶然おなじ場所に、おなじ日にすごいメンバーが集合するという事態になった。5カ国から一握りのサーファーたちが、波以外なにもない場所に静かに集まった。それから48時間というもの、彼らはいままで経験したなかでいちばん長く深い、ロケットのようなバレルをサーフした。

Saharan Echoes

「サハラのエコー」

東大西洋の暗号の解析。

写真&文:アル・マッキノン

ちょうどスウェルがヒットする前日に、ぼくたちはアフリカへ降り立った。カイル・シアーマンとぼくが最初に着き、その数時間後にグレッグ・ロングが到着した。グレッグがレンタカーを借り、車に乗り込んだ。さあ、長時間オフロード・ドライブの始まりだ。途中、ぼくたちはある車に追い越された。その車にスペイン人サーファーのナッツオ・ゴンザレスが乗っていたとグレッグが言う。最近、ナッツオがネットにアップした動画を思いだして、彼が乗った車のタイヤの跡を追うことにした。ナッツオたちもぜったいにスウェルを追いかけているはずだ。ぼくたちは、念願の波に着実に近づいていると確信した。

Brine Trust

「時間の記録と記憶」

栄光の1970年代初頭、オーストラリアの『Tracks』誌は、“セックス・ドラッグ&ロックロール"に象徴される反骨精神を全面に押しだした誌面で、当時のキッズの心をガッチリ掴んでいた。その編集者でサーフジャーナリストの権威、フィル・ジャラットの最新の回顧録『Life of Brine』を元に、本人のコメントを交えて当時を振り返る。

文:フィル・ジャラット

当時『Tracks(トラックス)』は、飛ぶ鳥を落とす勢いだった。発行部数は月単位で1,000部ずつ増加し、広告収入は毎号10%増しのうなぎ登り。まるで人々は列をなしてアルビー・ファルゾン(いまでは雑誌の単独オーナー)に金を投げつけているみたいなありさまだった。なかでも興味深い後援者は、旅行のベンチャー企業トラックス・トラベル・カンパニーを共同で立ちあげないかと打診してきたアメリカン・エクスプレス。当時、イージーライダー・トラベルのジャック・デ・リッサとレニー・エリスが中心となり、バリへのサーフィン・ツアーパッケージのマーケットが、急成長を遂げていたからだろう。アメックスはその成長を目の当たりにし、1959年にアメリカ合衆国50番目の州になったハワイとダブらせて、バリに注目していた。事業計画は、バリみたいなサーフリゾートをハワイにつくり、そこに『トラックス』の名を入れてサーファーからの信用を勝ち取ろうというもの。私は、そんなうまくいくわけないと思った。なぜなら当時、ノースショアのシリアスでチャレンジングな波に乗るためにハワイへ行く輩なんて、よっぽどのエリートサーファーか、DIYな輩だけだった。だがアルビーから、アメックスとの新しいパートナーシップを宣伝するために、ハワイへ飛んで記事をまとめる仕事をオファーされた瞬間、私はすぐに寝返った。

Indoronesia

「インドローンネシア」

メンタワイ諸島を上空から愛でる。

文、写真:ベン・ソワード

この特集ではメンタワイの有名なスポットを取りあげてみた。Bグレードのスポットも含まれている。私たちの何人かは(つまりジャーナルの購読者や編集スタッフのようなという意味)は神聖な気持ちでその曲線に触れたり、滑らかなフェースの肌ざわりに感嘆のため息をついた経験がおありだろう。この空からの写真は読者へ波の調査という意味だけでなく、海の青さと陸地に広がる緑の美しさの想像力を喚起してくれる。今日ではこれらの場所のほとんどは波が小さい日でも混雑しているし、いくつかの写真にはサーフィンの中級者やクルージング向けのソフトなサーフブレークもあるが、空から見れば大きなことではない。あの絶え間のない電動の羽音が撮った写真でありながら、その景色は平穏さをたたえ、湧きあがる喜びに満ちてしばし呆然となり、東インド諸島への旅情をかきたててくれる。

Into the Forge With RYAN THOMAS

「ライアン・トーマス読本」

サイケデリア、スラスタース、都市化現象、ディスプレースメント・ハル、無垢の自然、フィルマーのレンズキャプチャーからの変貌、それらすべてとさらにもっと。

文:リチャード・ケンビン

人間が生息する海、入江のような地帯は昔から自然によって造成されている。ライアン・トーマスは、ワーナーアベニューの北側で1971年に生まれた。家族は両親とふたりの弟、そしてのちには継母とともに暮らすことになる。その巣を飛び立ったのは1994年。「当時は…」と彼は昔を振り返った。「弟のチェットとサーフィンやスケートをした。末っ子のマットとはアートを楽しんだり音楽を聴いた。母も親父も継母もぼくたちのやることに対してひじょうに協力的だった」。彼がまだ未成年のころ、遊び場のボルサ・チカ・メサはまだ手つかずの休閑地で金網と鉄条網で周囲が仕切られて、ユーカリの茂みや木々のなかには人間が遺した数々の痕跡があった。それらは朽ち果てた世界大戦時の塹壕や大砲の台座、錆びついた農機具だった。さらに油田の掘削機械、秘密のBMXコース、木に吊り下げられたロープのブランコがあり、近所の子供たちはフェンスの穴からなかに入り込んだ。そしてこの場所を「バンカー」と呼んだ。子供のころから20代前半まで、トーマスはセンチメンタルな感性をこのバンカーで養った。そこは彼の孤独感を醸成する場となった。大きなバンカーの坂は茂みで覆われていたので、自然の小高い丘と思われていた。ライアンはほとんどの時間をその丘で過ごした。昼間は海を眺め、暗くなるとロングビーチの夜景を眺めた。広大な郊外から伝わってくる人々の喧騒が彼の周囲を取り囲んだ。その放棄された油田の跡地と戦争の遺物に囲まれた場所で彼は世界観を形成した。近代文明の重層的な狂気の世界に生きていることを彼はそこで悟った。また彼は自然界の癒す力も発見した。

Portfolio:

SETH DE ROULET

ポートフォリオ:セス・デ・ルーレ

「西海岸に惹かれて」

カリフォルニアと恋に落ちた元ニューヨーカー。

文:イーサン・スチュワート

セス・デ・ルーレにごまかしはない。でも、彼自身に直接聞けばいい。「ぼくをゴマすり野郎と呼ばれたことはない」とサンタバーバラをベースに活動しているその34歳のフォトグラファーは言う。「バカ正直だし、嘘つきじゃない。それがぼくさ」。理解力、無骨、驚くほどの愚直、デ・ルーレのそんな性格が災いしたのか、彼は15年前からコンセプション岬の影、つまりサンタバーバラではめだった存在だった。彼はニューヨーク市の東に8マイル行ったところにあるビーチタウン・ロングアイランドに生まれ育った。その後、サンタバーバラのサーファーの世界に飛び込んできた彼だが、じつはサーフィンに関しては完璧なクークだった。もちろんそれまでに体験したことはあったが、彼の言葉を借りれば「大嫌いだった」

ほかにも、ザンベジシャークに弟の命を奪われた南アフリカのサーファー、アボ・ンダマセのストーリー「The Power We Get From The Sea(海から授かったチカラ)」や、レジンを用いた画期的なアート作品で、サーフィン界にも名前が浸透しているピーター・アレクサンダーの「Resin Light And Space(レジンと光と空間)」など、今号の『ザ・サーファーズ・ジャーナル8.4号』も話題満載です。